スポーツ健康学部クラス

スポーツ健康学部の3学期の授業では、スポーツを多角的な面から学びます。

スポーツ実践、コーチング学、スポーツビジネスなど、自らの興味のある分野を確定し研究を進めていきます。また、ニュースポーツにも挑戦し、実際にニュースポーツを経験する時間も設けます。

また、スポーツの第一線で活躍されている方々に講師としてお越しいただきお話を聞くことで、スポーツで生きていくということを深く考える機会も設定されています。

大学進学前のよい準備期間になるよう、様々な方々の協力を得ながら実施していきます

2024年度 スポーツ健康学部クラスの取り組み

取り組み その1

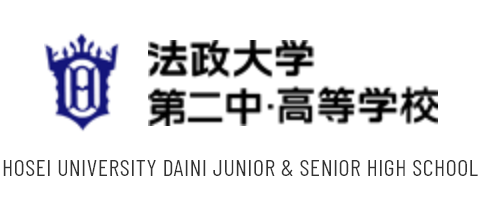

スポーツ健康学部では、コーチング実践や分野研究などを通して、大学での学びにつなげていく取り組みを行っています。初回の授業では冬休み課題で作成したプレゼンテーションをしてもらいました。人に伝えることの難しさを実感しながら、全員の発表を終えました。ここから各自のプレゼンのテーマを決定し、深掘りしていきます。

コーチング実践では下級生の授業に参加し、技術の伝達経験を行いました。どのような言葉で説明すると相手に伝わりやすいのか、人の動きを修正するにはどのようなことに気を付ければよいのかなどを実体験として学びました。

スポーツ健康学部では、スポーツを仕事にされている社会人の方にお話を聞く機会を設けています。

第1回目はダンサーのmeguさんにお越しいただきました。ダンサー、モデル、ライター、振付師など多くの顔をお持ちのmeguさんには、これまでの経歴や独立して仕事をする上での経験などをお話していただきました。講義の後は実際にダンスを習い、短時間で作品を作成する経験もすることができました。

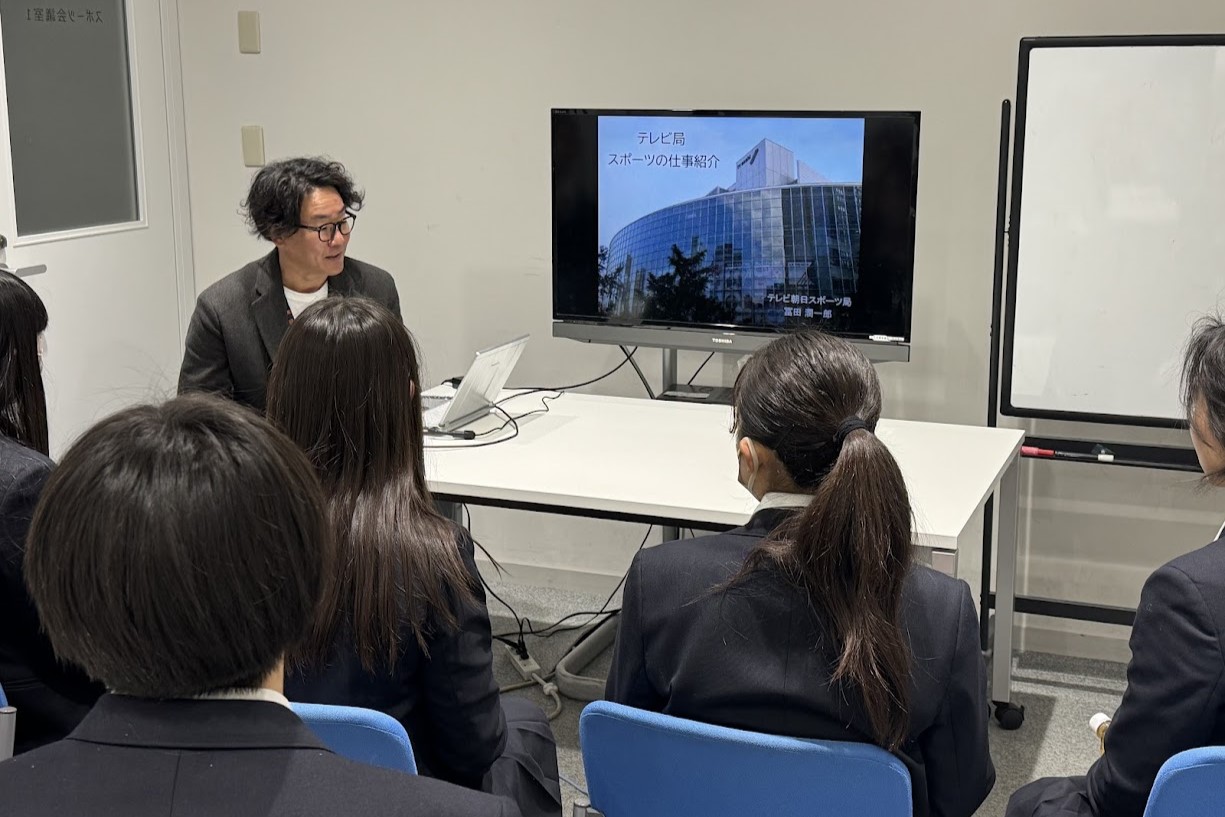

第2回目はテレビ朝日の本社へ行き、会社見学と本校OBの冨田さんにテレビにおけるスポーツの仕事についてお話ししていただきました。スポーツの魅力をテレビという媒体を通してどう伝えるかなど、普段見ているテレビの裏側でどれだけ多くの人が関わって作成されているかを直接見て理解することができました。

コーチング実践では、各生徒の専門性を活かし、自分の行ってきたスポーツで授業を作る経験をしています。言葉や資格での伝え方、見せ方などフィードバックを受けながら、よりよい授業づくりに励んでいます。

スポーツ実践ではクライミング、ボウリングを行い、普段なかなか触れることがないスポーツを体験し、生涯スポーツについて考える時間としています。

取り組み その2

第3回の「スポーツで生きる」の講座では、ERUTLUCの社長であり、パリオリンピック女子日本代表のアシスタントコーチを務められた鈴木良和さんにお越しいただきました。バスケットボールを教えることを仕事にした経緯や仕組み作り、ものの考え方などを学びました。生徒たちの質問にもわかりやすくお答えいただき、将来のビジョンを描くことができました。第4回目は株式会社 懐刀代表取締役で日本オリンピック委員会強化スタッフ(医・科学スタッフ)を務められた松野慶之さんにお越しいただきました。体の仕組みを実際に動きながらよりよい動き方を体験し、ケガをせず動けるスポーツ選手をサポートするコンディショニングコーチとしての働き方、考え方を学びました。

プレゼンテーションはテーマが確定し、それぞれがプレゼンスキルを磨きながら先行研究の考察などを行っています。

取り組み その3

2月19日(水)にプレゼンテーション大会が行われました。法政大学から片上先生にお越しいただき16名のプレゼンテーションに対してご講評をいただきました。何度も練習と改善を重ねた発表を堂々と行う姿と、文献調査やアンケート調査を元に作成したレジュメが形になり、1つの冊子になった時に生徒たちの成長が見えました。

プレゼンテーション大会を持って第一クールは終了しますが、3年3学期の経験を大学進学後も活かし、学び多き4年間にしてくれることを期待しています。