現代福祉学部・文学部心理学科クラス

現福・文心理クラスは、現代福祉学部福祉コミュニティ学科、臨床心理学科及び文学部心理学科の生徒29名で活動します。1月上旬は、講演会・フィールドワークを中心に人々が直面する社会問題に関して学習します。1月中旬から、班中心に調べ学習を行いプレゼン発表に向けグループ学習を並行して行います。2月下旬のプレゼン発表後は、各自、論文作成に取り組みます。自ら課題を設定し「主体的な学び(調べる・発表する)」を深める活動と、講演会やフィールドワークを通じて、大学進学後に必要とされる「複眼的に物事を見る力」を身につけてほしいと思っています。

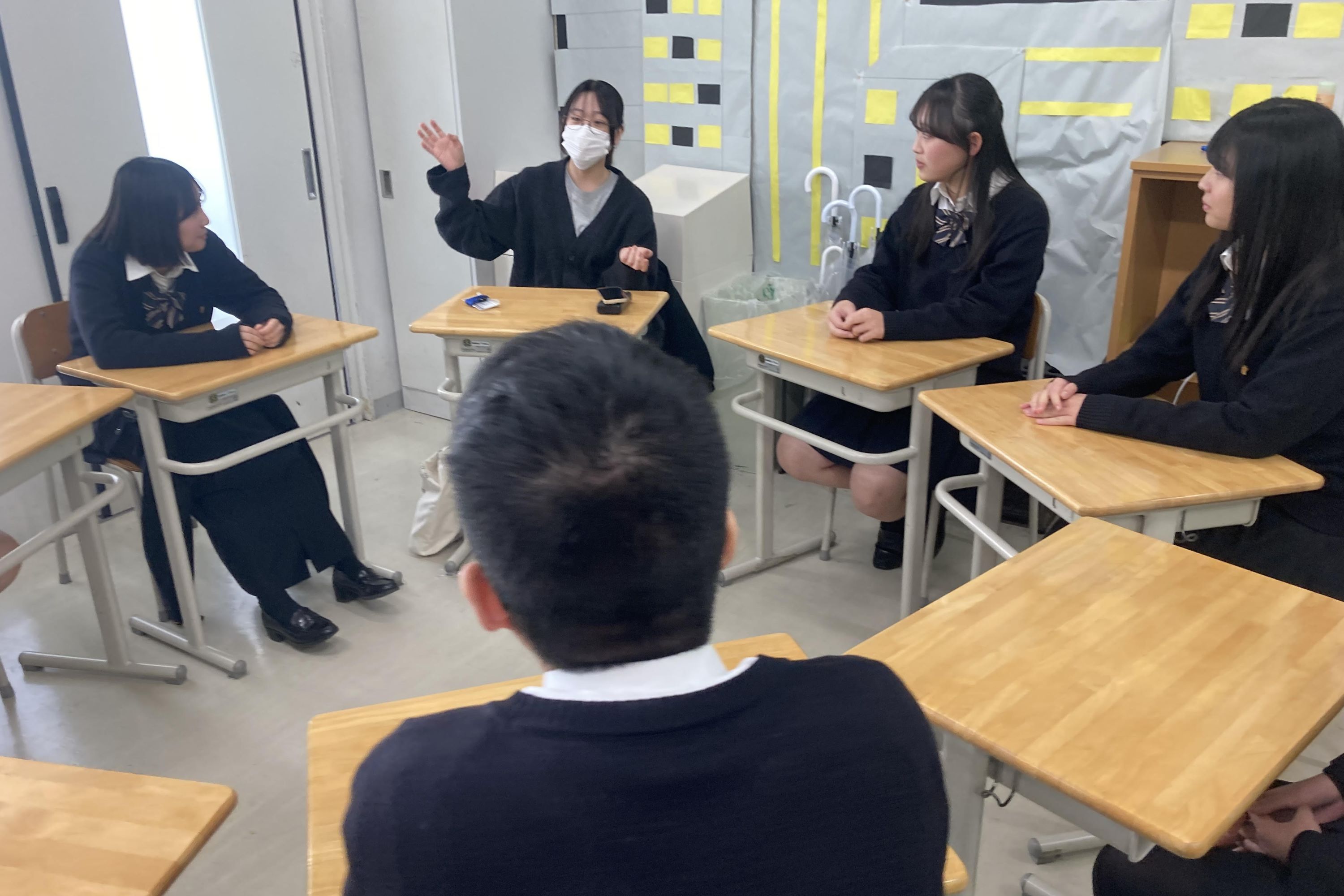

初回ガイダンスでは、高校の学びから大学の学びへの準備期にあたる時期であり、与えられる事を待つのではなく、社会の課題と向き合い問い続けることが大切だと伝えました。新たなクラス編成なので、アイスブレイクや自己紹介をして交流を図りながら親睦を深めました。生徒の興味あるキーワードから班を分けて、プレゼンに向けテーマ決めを行っています。

また、卒業生による講演会を行い、大学生活、アルバイト、ゼミ、今やるべきこと、など講演をして貰いました。その後、各学科に分かれてより細かい個別の質問にも答えて頂き、生徒は不安なく大学生としてスタートできそうです。

2024年度 現代福祉学部・文学部心理学科クラスの取り組み

取り組み その1

1月13日~1月25日までの取り組みは以下の通りです。

①プレゼン準備を進める。

②クラスのフィールドワークとして、横浜市寿町へ行く。

③大学事前オリエンテーションを受ける。

④スクールカウンセラーの講義を受ける。

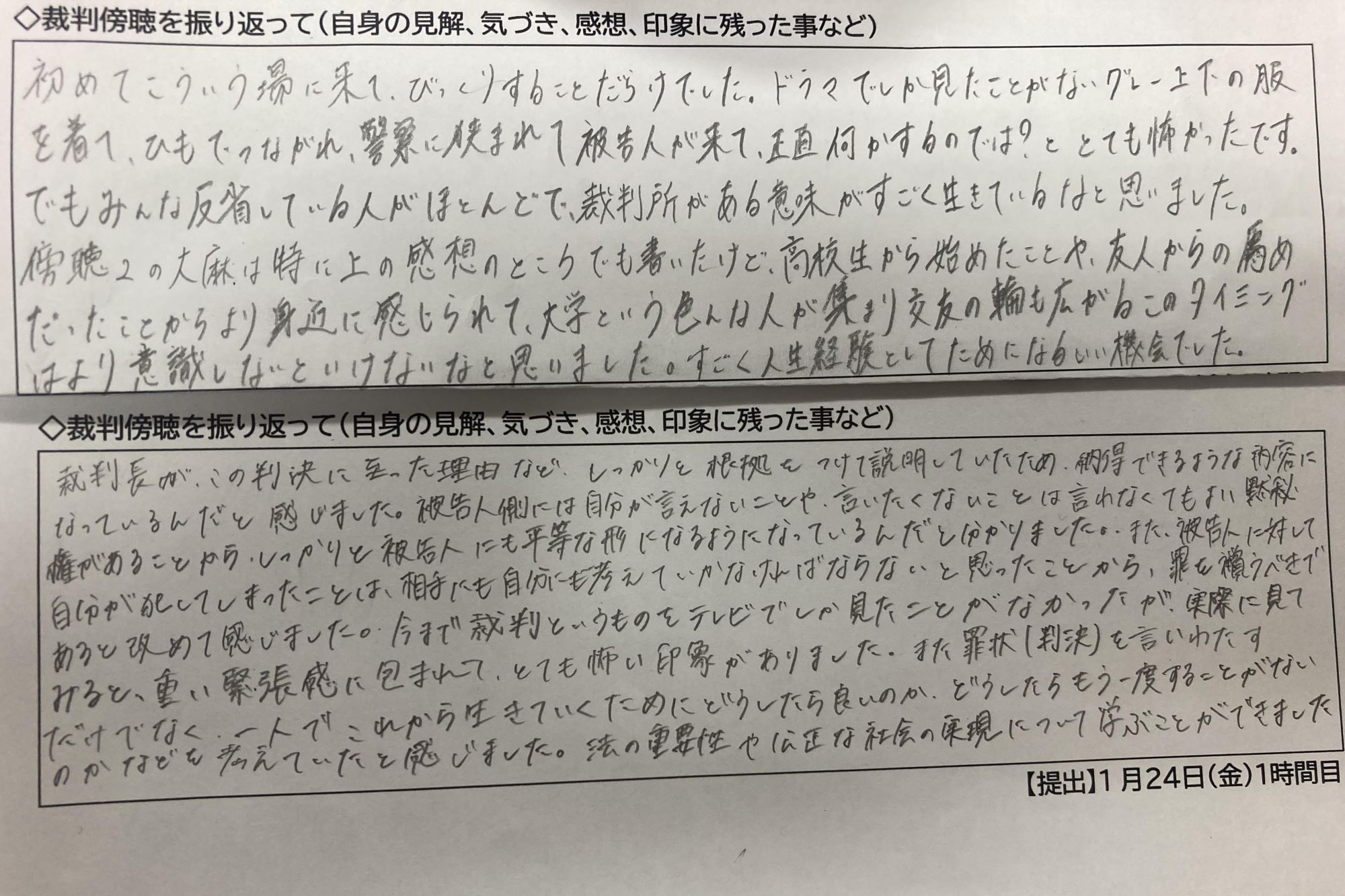

⑤クラスのフィールドワークとして、東京地方裁判所に裁判傍聴に行く。

生徒は、上記取り組みを主体的に行い、非常に充実した2週間となりました。

①個人でテーマに関する本を数冊借りて、空き時間や隙間の時間を利用し読んでいます。論文のアウトラインを作り、各班の全体像が見えてきました。本論を厚くするために、各班はフィールドワーク先を検討打診して、訪問取材のアポイントを取りました。失礼のないようにメールの文章を作成したり、緊張しながらの電話でのやり取りがとても印象的です。

②寿町について知っていた生徒はいませんでした。学校で事前学習を行い実際に足を運びました。町の歴史を戦後から振り返り、日雇い労働者が中心だった過去から現在までの変遷を学びました。「寿町は日本の未来の姿。」「地域の中でつながりが強く、生き生きしている人が多かった。」「介護施設が多く福祉の街だった。」という感想が聞かれました。

③文学部心理学科進学予定生徒が、法政大学市ヶ谷キャンパスへ行き、法政国際高校や法政中高の進学予定生徒と顔を合わせ交流しました。教授からの事前オリエンテーションを受け、高校生からは法政心理について質問をしました。

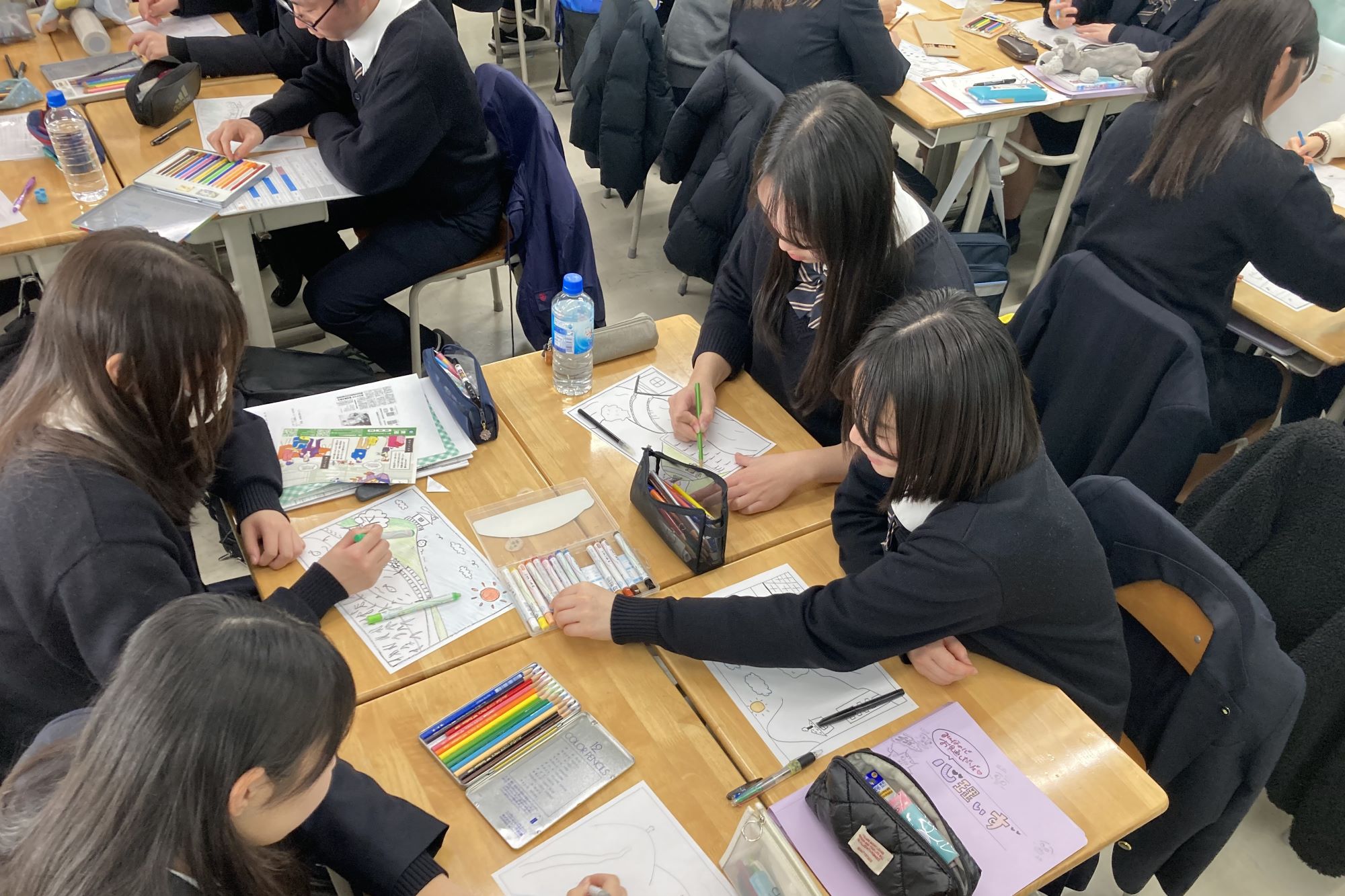

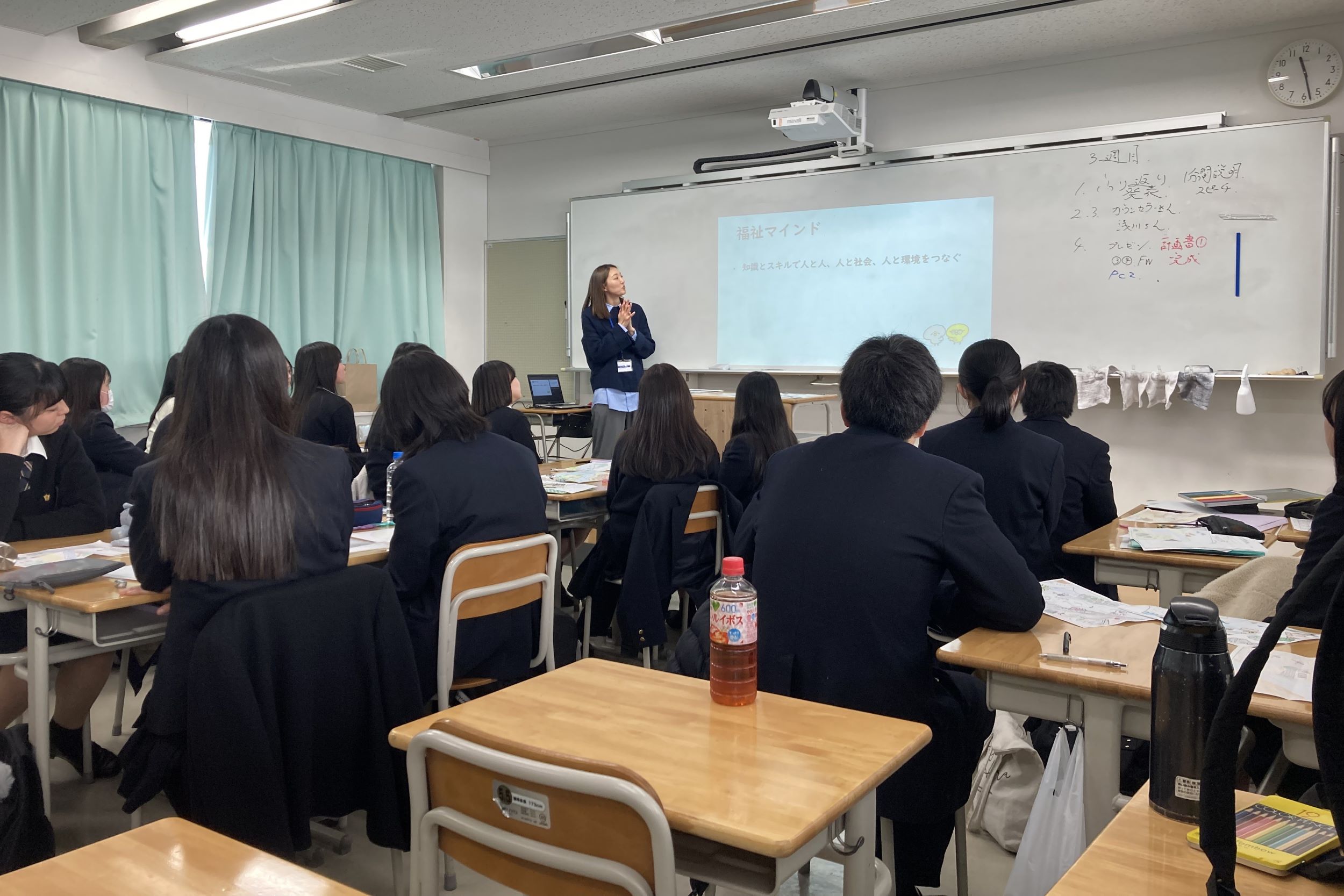

④本校スクールカウンセラーに講義を行って頂きました。「学部学科によって、人のこころをどの角度で見ていくのかが違う」「さまざまな場面で心理学を活かせる」というお話しと、お絵かきと色塗りを中心に「体験」から感じる事を周りと話しあいできあがりをみんなで味わいました。

⑤「法廷内は思ったより狭く、緊張感があった。」「裁判長はにこやかだった。」「縄や手錠がリアルで、緊迫感があった。」「弱者の方々が多くて悲しくなった。」 高校生という多感な時期に、たくさんの刺激を受けてくれて、あらためてフィールドワークの意義や価値を強く感じました。

取り組み その2

1月26日~2月15日までの取り組みは以下の通りです。

①国立ハンセン病資料館(国立療養所多磨全生園)へ行く。

②映画「あん」を鑑賞する。

③一分間スピーチ(中間発表)を行う。

④各班がFWを行う。

⑤プレゼンリハーサル大会(プレゼン準備)を行う。

①「ハンセン病が問題なのではなく、国の対応が問題だった。」「結婚の条件としての断種や堕胎の優性思想は怖い。」「無知や無関心による偏見と差別が問題。」「周りが変わるのを待つのではなく、自分自身が変わらないと社会は変わらない。」「同じ過ちを繰り返さない。」「舌読は衝撃的だった。」などの感想から、生徒は多くの事を学んでくれたと思います。

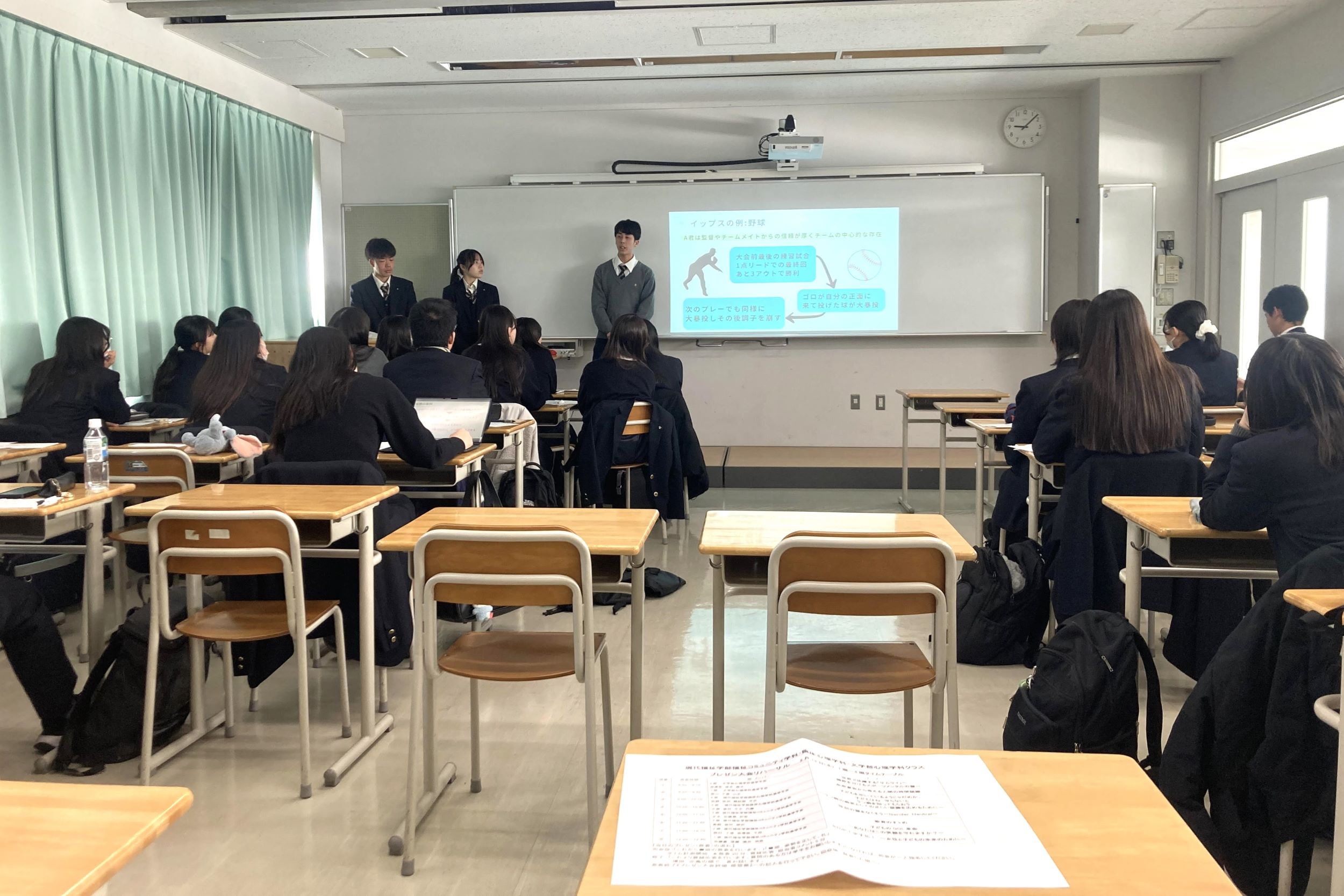

③「正面を見て、メモを見ないで姿勢を正して話しましょう。」「もう少しゆっくり、抑揚をつけて大きな声で話しましょう。」緊張感ある中で、スライドをもとに個人による1分間スピーチを行いました。スマホやレジュメを読まずに、聞き手を見ながら話すことが望ましい姿です。プレゼン大会が楽しみです。

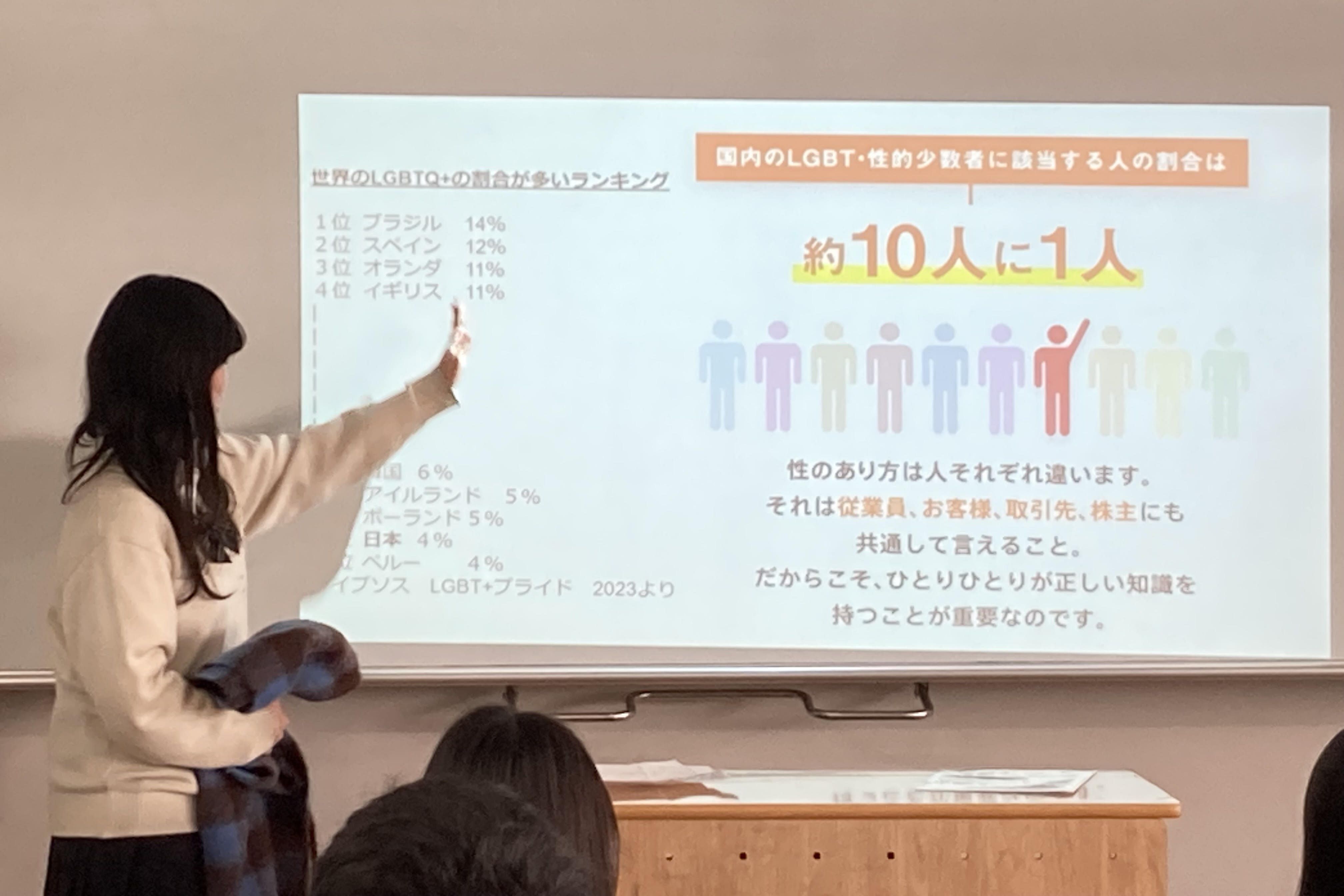

④お忙しい中、たくさんの皆様に取材や協力をして頂き、誠にありがとうございました。生徒は、緊張しながら自分たちでアポを取り取材をしました。現地のリアルな声が聞けて、多くを学ぶことができました。

⑤20日のプレゼン本番に向けて、各班がリハーサルを行いました。スマホやレジュメを読む生徒が若干いますが、多くの生徒が聞き手の方を向いて話すことができました。また、他の班を見る(評価する)ことによって、学ぶことも多く、刺激を受けたと思います。当日は、準備したものをすべて発表できるといいですね。

取り組み その3 (2/16~2/22までの取り組み)

プレゼン大会当日は、法政大学から竹島康博先生(文学部)と野田岳仁先生(現代福祉学部)に参加して頂き、講評をもらいました。お二人には、プレゼンの評価だけでなく、海外の話、物の見方、数字の見方についてなど、普段なかなか聞けないお話をして頂きました。優しい丁寧な口調でする話しに、生徒は興味深く聞き入っており、中身の濃い充実したプレゼン大会となりました。お忙しい中、時間を作って頂き本当にありがとうございました。

発表をする前までは緊張気味の生徒でしたが、レジュメを読む生徒はいなく、非常に頑張ったと思います。また、大学の先生からも「プレゼンのクオリティが高く、4月から楽しみ」と高評価を頂きました。発表を終えた生徒からは、「やっと終わった~」「楽しかった」「プレゼン楽しい」「もっといいプレゼンしたい」などの声が聞こえ、大学への準備としては素晴らしい日となりました。この三学期の価値はみんなの主体性が創りあげたものです。記憶力中心の受動的な学びでなく、創造性と行動力が大切な主体的な学びは、みんなキラキラしていてこちらも楽しかったです。社会に目を向け、複眼的に物事をとらえ、クリティカルでロジカルでエモーショナルな大学生活を!応援しています!!